torna a I Periodi dell’A.

Una visione generale fino all’anno 1.000: una ministporia.

Fra questi uno in particolare Ticho Brahe (1546-1601), fornì un nuovo modello planetario ancora centrato sull’immobilità della Terra, ma con il Sole al centro di un sistema orbitante attorno ad essa. Egli fù inoltre protagonista dell’osservazione di una supernova nel 1572 e della pubblicazione di quel catalogo stellare da cui prese spunto G. Bayer. Questi infatti nel 1603 pubblicò l’Uranometria, elencando le stelle secondo un’ordine decrescente di luminosità, ed indicandole per primo con le lettere dell’alfabeto greco, seguito poi da Hevelius che disegnerà la prima mappa lunare ed un completo atlante celeste.

Nel frattempo nel 1582 una grande riforma voluta da papa Gregorio XIII, aveva messo ordine nel sistema della misurazione del tempo introducendo il “calendario Gregoriano”, tuttora in uso in quasi tutti i paesi del mondo.

A completare la rivoluzione copernicana contribuirono G. Keplero, con la scoperta delle leggi sul moto dei pianeti che portano il suo nome, e G. Galilei, che introducendo nel 1610 l’uso del telescopio, inventato nel 1608 dall’ ottico olandese H. Lippershey, scoprì i 4 satelliti maggiori del pianeta Giove, le fasi di Venere, le macchie solari e quindi la rotazione del Sole. Erano gli ultimi scossoni al sistema tolemaico, ancora ben radicato nella cultura di quei tempi, tanto che Galileo venne persino tacciato di eresia.

Nel corso di tutto il 17° secolo arrivarono inoltre altre importanti scoperte: nel 1656 C. Huygens scopre il satellite maggiore (Titano) e l’anello di Saturno, seguito da G. D. Cassini che nel 1675 ne avrebbe individuato anche la divisione principale oggi nota con il suo nome, da G. Montanari che avrebbe esaminato la prima stella variabile (Algol), da O. Romer che sarebbe riuscito a quantificare il valore della velocità della luce ed infine, nel 1681, da E. Halley che calcolò e predisse il ritorno della cometa che porta il suo nome.

Ormai il più era fatto Galileo, con i suoi studi che spaziavano dal Sole ai pianeti, dal moto della Terra al principio di relatività del moto, aveva posto le basi della fisica e dell’astronomia moderne sulle quali ben presto si innestarono le idee di un altro grande studioso I. Newton, che elaborò la legge di gravitazione universale pubblicandola nella sua opera “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” del 1687. Egli, che nel 1668 aveva costruito il primo telescopio a riflessione, introduceva così i concetti di massa e di gravità dando inizio ad una nuova era, che abbandonando definitivamente i modelli e le teorie tolemaiche ed aristoteliche, ampliava i confini dell’osservazione dello spazio fino a tutto il sistema solare.

Nel 1781 C. Messier, instancabile cacciatore di comete, compilava il primo catalogo di oggetti del cielo profondo enumerando oltre un centinaio fra ammassi stellari, nebulose e galassie. Nello stesso anno vedevano la luce le grandi opere di W. Herschel che ipotizzò l’esistenza della galassia e scoprì nel 1781 il pianeta Urano ed i due satelliti di questo, Titania ed Oberon, nel 1787. A queste seguirono, applicando i principi della meccanica celeste di Newton, la previsione dell’esistenza di un ottavo corpo planetario da parte di Adams e Leverrier, che troverà poi conferma nel 1846 con la scoperta di Nettuno per opera degli astronomi D’Arrest e Gaulle.

Nel frattempo nel 1801 G. Piazzi aveva scoperto il primo asteroide Ceres, Encke la seconda divisione dell’anello di Saturno, A. Hall i satelliti di Marte, C. Doppler l’effetto noto col suo nome, ed erano stati pubblicati anche la mappa della superficie marziana da G. Schiaparelli, i risultati dello studio sullo spettro della luce solare di J. Fraunhofer, quelli sugli spettri stellari da parte di W. Huggins (1863) e H. Draper (1872) e la prima accurata misura della parallasse stellare da F. W. Bessel (1838).

Astronomia contemporanea

Con i primi anni del Novecento arrivarono altre grandi scoperte che ampliarono definitivamente il campo d’indagine e dell’osservazione astronomica, dal sistema solare alla galassia e quindi all’universo intero. La prima di esse fù la teoria della relatività speciale di A. Einstein del 1905, seguita poi da quella generale del 1916, che ribaltava, dopo appena tre secoli, tutte le teorie galileane e newtoniane sullo spazio ed il tempo assoluto. Nel 1908 H. S. Leavitt scopriva le Cefeidi, mentre nel 1910 due astronomi elaborarono indipendentemente il diagramma sull’evoluzione stellare che porta il loro nome: Hertzsprung-Russel.

Il terzo decennio del XX° secolo è segnato invece dalla nascita della cosmologia alla quale contribuì E. Hubble che dimostrò l’esistenza delle galassie (1923) elaborando la legge sul loro allontanamento e quindi sull’espansione dell’universo (1929).

Parallelamente J. Oort scopriva il centro della Via Lattea rintracciandolo in direzione della costellazione del Sagittario, mentre sono del 1930, la scoperta di Plutone, ad opera di C. Tombaugh, e del 1931, l’individuazione delle onde radio cosmiche per merito di K. Jansky. In seguito venne completata da A. Gamow la teoria del Big Bang, introdotta un decennio prima da A. Friedmann, la cui prova fondamentale la si avrà nel 1965 con la scoperta della radiazione cosmica di fondo da parte dei due ricercatori statunitensi A. Penzias ed R. W. Wilson.

Praticamente interrotto dalla 2° guerra mondiale il percorso storico dell’astronomia riprende paradossalmente da quella stessa grande tragedia. Sulla base degli studi sulla missilistica effettuati dai tedeschi, si innestò infatti una crescita tecnologica nel campo dell’astronautica che avrebbe permesso negli ultimi 40 anni del secolo scorso di esplorare in lungo ed in largo il sistema solare.

Nel corso di tutta la storia infatti, l’osservazione celeste era stata da sempre condotta con misure indirette. Con l’avvento dell’astronautica invece le cose sono sostanzialmente cambiate, la possibilità di inviare gli strumenti presso l’oggetto di studio era diventata realtà, dando così la possibilità, a scienziati e studiosi, di effettuare misurazioni e rilievi in maniera diretta a prescindere dai limiti fisici imposti dalla stessa atmosfera terrestre.

Tutto iniziò dunque nell’Ottobre del 1957, quando venne lanciato dai sovietici il primo manufatto umano capace di orbitare attorno alla Terra lo Sputnik 1. Ad esso seguirono lo Sputnik 2, che nel Novembre dello stesso anno avrebbe portato in orbita anche la cagnetta “Laika”, e lo statunitense Explorer 1, che gli USA lanceranno nel Gennaio dell’anno successivo e che contribuirà alla scoperta della fascia di radiazioni attorno alla Terra, nota come “fasce di Van Allen”.

Il primo uomo ad orbitare attorno alla Terra è il sovietico Yuri Gagarin che nel 1961, a bordo della Vostok 1, compirà un volo di 108 minuti attorno al nostro pianeta, seguito dallo statunitense J. Glenn nel 1962. Nel 1963 è la volta della prima donna nello spazio: la sovietica V. Tereshkova a bordo della Vostok 6.

Esaurite le prime esperienze di volo spaziale l’oggetto di studio diviene la Luna, con tutta una serie di sonde inviate verso il nostro satellite, Luna 9 (URSS) e Surveyor 1 (USA) saranno le prime a discendere morbidamente sul suolo lunare, che culmineranno nella missione dell’Apollo 11 del 1969. Nel Luglio di quell’anno infatti, N. Armstrong sarà il primo uomo a posare un piede sulla Luna, seguito dal collega E. Aldrin, che insieme al primo e a M. Collins, faceva parte dell’equipaggio di quella gloriosa missione.

L’anno successivo la sonda sovietica Venera 7 diviene la prima sonda ad atterrare su Venere, mentre è del 1972 la data del lancio delle gloriose Pioneer 10 e 11 che sarebbero state le prime navicelle a varcare la fascia degli asteroidi. Nel 1973 è la volta della sonda Mariner 10, prima ed unica finora a raggiungere Mercurio, di cui avrebbe svelato ogni segreto, mentre il 1976 è l’anno delle Viking 1 e 2 che atterreranno sulla superficie di Marte.

Il 1977, quando avvenne il lancio delle due Voyager, ed il 1978 sono anni in cui l’osservazione astronomica dalla Terra ritorna a prevalere: vengono infatti scoperti l’anello di Urano ed il satellite di Plutone, Caronte, quest’ultima ad opera di J. Christy e R. Harrington.

Gli anni ’80, che iniziano con la ricezione delle prime immagini di Saturno, inviate dalla sonda Voyager 1, sono caratterizzate dall’introduzione nei voli spaziali dei veicoli riusabili, lo Space Shuttle, che purtroppo sarà protagonista nel 1986 di uno dei più gravi incidenti nella storia dei voli spaziali, l’esplosione della navetta Challenger nella quale perirà l’intero equipaggio.

Sempre l’86 è l’anno della posa in orbita da parte dei sovietici di quella che sarebbe divenuta il prototipo di stazione spaziale internazionale, la MIR, e del flyby della sonda spaziale Giotto con la cometa di Halley. Quattro anni più tardi la svolta nello studio dell’universo, il lancio e l’inserimento in orbita del Telescopio Spaziale Hubble, che fra tutti gli altri, permetterà di osservare attentamente lo scontro avvenuto nel 1994 fra la cometa Shoemaker-Levy 9 ed il pianeta Giove.

Il 1995 è l’anno dell’arrivo presso Giove della sonda intitolata al grande scienziato italiano, la Galileo, seguita da Mars Pathfinder, che nel 1997 atterrerà su Marte insieme al rover Sojourner, e dalla sonda Cassini, che sempre nel 1997 inizierà il suo lungo viaggio verso il pianeta Saturno.

L’anno successivo avvengono la scoperta del tenue anello di Giove e l’inizio della costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, seguiti da un altro evento significativo che nel 1999 vedrà E. Collins come prima donna comandante dello Space Shuttle. La sonda NEAR invece nel 2000 raggiungerà per la prima volta un asteroide (EROS) discendendone sulla superficie l’anno successivo.

Il resto è storia di oggi, con l’esplorazione corrente e futura del sistema solare da parte di numerose sonde interplanetarie (Stardust, Ulysses, Mars Odissey 2001, Genesis, …) che sempre più cercheranno di dare risposta alle domande che da sempre si è posto l’uomo: dove, come, quando è nato l’universo.

AL- BIRUNI (973-1048) precisamente Abū al-Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī è stato un matematico, filosofo, scienziato e storico persiano, che fornì cospicui contributi nei campi della matematica, della medicina, dell’astronomia.

foto APOLLONIO da PERGA (262-190 a.C), è stato un mate-matico famoso per le sue opere sulle sezioni coniche e l’introduzione, in astronomia, degli epicicli e deferenti. Fu attivo tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C., ma le scarse testimonianze sulla sua vita rendono impossibile una migliore datazione Fu lui che diede alla ellisse, alla parabola e alla iperbole i nomi con i quali da allora queste curve sono identificate.

2 foto ARCHIMEDE di Siracusa (287 – 212 a.C.) Fu uno dei più grandi scienziati della storia, i suoi contributi spaziano dalla geometria all’idrostatica, dall’ottica alla meccanica: fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e intuì le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi. In campo ingegneristico, scoprì e sfruttò i principi di funzionamento delle leve e il suo nome è associato a numerose macchine e dispositivi, come la vite di Archimede, a dimostrazione della  sua capacità inventiva. Circondate da mistero sono le macchine da guerra create da Archimede per difendere Siracusa dall’assedio romano. Fu ucciso da un soldato romano. Archimede dispose che sulla sua tomba fosse raffigurata una sfera e il cilindro circoscritto. Della tomba si era persa ogni traccia, ma Cicerone narra nelle Tusculanae disputationes che, al tempo che fu questore in Sicilia (75 a.C.), ritrovò la tomba sommersa dai rovi. (vai a) Arte e Scienza in Archimede di L. Nicotra (Parte I )–( Parte II).

sua capacità inventiva. Circondate da mistero sono le macchine da guerra create da Archimede per difendere Siracusa dall’assedio romano. Fu ucciso da un soldato romano. Archimede dispose che sulla sua tomba fosse raffigurata una sfera e il cilindro circoscritto. Della tomba si era persa ogni traccia, ma Cicerone narra nelle Tusculanae disputationes che, al tempo che fu questore in Sicilia (75 a.C.), ritrovò la tomba sommersa dai rovi. (vai a) Arte e Scienza in Archimede di L. Nicotra (Parte I )–( Parte II).

foto ARCHITA da TARANTO (428-360 a.C.). Fu filosofo e statista. Appartenente alla “seconda generazione” della scuola pitagorica, ne incarnò i massimi principi secondo l’insegnamento dei suoi maestri Filolao ed Eurito. Archita è considerato l’inventore della Meccanica razionale e il fondatore della Meccanica. Scopri’ la media armonica importante in statistica: dati n numeri considero n diviso la somma degli inversi dei numeri dati. (dati a, b,c ho 3 diviso 1/a+1/b+1/c). Lavorò sulla duplicazione del cubo.

ARISTARCO di SAMO (310-230 a.C.), detto l’antico Copernico, per avere per primo introdotto una teoria astronomica nella quale il Sole e le stelle fisse sono immobili mentre la Terra ruota attorno al Sole e percorre una circonferenza. Sappiamo che Aristarco concordava con Eraclide Pontico nell’attribuire alla terra anche un moto di rotazione diurna attorno ad un asse inclinato rispetto al piano dell’orbita intorno al Sole, ipotesi che giustificava l’alternarsi delle stagioni. Allievo di Stratone di Lampsaco (335 –274 a.C.), città sullo stretto dei Dardanelli. Aristarco scrisse “Sulla grandezza e le distanze del sole e della luna dalla terra“. Giacomo Leopardi nella sua Storia dell’astronomia scrive : Altro astronomo greco fu Aristarco, vissuto, come credesi, verso il 264 avanti Gesù Cristo, benché considerevolmente più antico lo facciano il Fromondo e il Simmler presso il Vossio, ripresi però dal Fabricio. Di lui fecer menzione Vitruvio, Tolomeo e Varrone presso Gellio nel quale, in luogo di Aristide Samio, è da leggersi Aristarco. Egli determinò la distanza del Sole dalla Terra, che egli credé 19 volte maggiore di quella della Terra medesima dalla Luna e trovò la distanza della Terra dalla Luna, di 56 semidiametri del nostro globo. Credette che il diametro del sole fosse non più che 6 o 7 volte maggiore di quello della Terra e che quello della Luna fosse circa un terzo di quello della Terra medesima. Fu dogma di Aristarco il moto della Terra, ed egli, per tale opinione, reputossi da Cleante reo di empietà, quasi avesse turbato il riposo dei Lari e di Vesta. Sembra che Plutarco asserisca essere stato Cleante e non Aristarco il fautore del moto della Terra, così leggesi nel suo libro de facie in orbe Lunae.” Si occupò degli inizi della Trigonometria . cfr. Matematica/Compl Sc. Second./Sviluppo stor.della Trigonometria.

AUTOLICO di PITANE (360-290 a:C.). Si conoscono le opere: a prima è Sul moto della sfera (De sphaera quae movetur liber.) sulla geometria della sfera, di interesse per l’astronomia. Ancora Sulle levate e tramonti degli astri (De vario ortu et occasu astrorum inerrantium) in due libri, il secondo è un’edizione rivista e ampliata del primo.

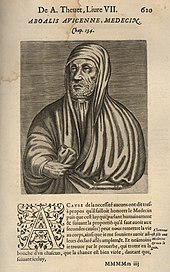

AVICENNA (980-1037) Ibn Sīnā, alias Abū ʿAlī al-Ḥusayn, noto come Avicenna, fu riconosciuto autore di importantissime opere nel campo della medicina rimaste incontrastate per più di sei secoli, anzi è considerato come “il padre della medicina moderna” ed indicato come: “il più famoso scienziato dell’Islam e uno dei più famosi di tutte le razze, luoghi e tempi”. Nel settore della fisica, Avicenna fu il primo a impiegare un termometro, per misurare la temperatura dell’aria nei suoi esperimenti scientifici. La cosa era sostenuta da Galileo Galilei, da Cornelius Drebbel, da Robert Fludd e da Santorio Santorio. In meccanica, elaborò una teoria del moto, nella quale poneva una distinzione fra l’inclinazione e la forza di un proiettile, riuscendo a ipotizzare un movimento tendente all’infinito, in presenza di condizioni di vuoto assoluto. È stato considerato un precursore delle leggi di Newton sull’inerzia e sulla forza risultante. Avicenna ipotizzò che la velocità della luce fosse finita e osservò che la percezione della luce è causata dall’emissione di particelle luminose; inoltre provvide a dettagliare una sofisticata spiegazione dell’arcobaleno. Nel 1070, si scrisse che Avicenna avesse risolto alcuni problemi matematico-astronomici nell’ambito del modello planetario. Gli studi astrologici furono scartati in quanto conflittuali con l’Islam.

AVICENNA (980-1037) Ibn Sīnā, alias Abū ʿAlī al-Ḥusayn, noto come Avicenna, fu riconosciuto autore di importantissime opere nel campo della medicina rimaste incontrastate per più di sei secoli, anzi è considerato come “il padre della medicina moderna” ed indicato come: “il più famoso scienziato dell’Islam e uno dei più famosi di tutte le razze, luoghi e tempi”. Nel settore della fisica, Avicenna fu il primo a impiegare un termometro, per misurare la temperatura dell’aria nei suoi esperimenti scientifici. La cosa era sostenuta da Galileo Galilei, da Cornelius Drebbel, da Robert Fludd e da Santorio Santorio. In meccanica, elaborò una teoria del moto, nella quale poneva una distinzione fra l’inclinazione e la forza di un proiettile, riuscendo a ipotizzare un movimento tendente all’infinito, in presenza di condizioni di vuoto assoluto. È stato considerato un precursore delle leggi di Newton sull’inerzia e sulla forza risultante. Avicenna ipotizzò che la velocità della luce fosse finita e osservò che la percezione della luce è causata dall’emissione di particelle luminose; inoltre provvide a dettagliare una sofisticata spiegazione dell’arcobaleno. Nel 1070, si scrisse che Avicenna avesse risolto alcuni problemi matematico-astronomici nell’ambito del modello planetario. Gli studi astrologici furono scartati in quanto conflittuali con l’Islam.

BEDA il Venerabile (672-735) Monaco benedittino di origine anglosas-sone. Ricordiamo il calcolo della Pasqua , il meccanismo delle maree.

CTESIBIO di ALESSANDRIA (285-222 a.C.) è stato un ingegnere e inventore greco antico, inventore della pompa, dell’organo a canne e dell’orologio ad acqua, fondatore della pneumatica e iniziatore della scuola dei meccanici alessandrini.

DEMOCRITO di Abdera (470-362 a.C.)

ENOPIDE di CHIO (500-420 a.C.) noto per la scoperta dell’angolo esistente tra il piano dell’equatore celeste e lo zodiaco (il percorso apparente del Sole nel cielo in un anno), forse da attribuire a Pitagora, ma ad Enopide secondo Teone di Smirne (70-135). Sarà Eratostene (273-192 a.C) a misurare l’angolo con precisione. Enopide determinò anche un valore del “Grande anno”, il più piccolo intervallo di tempo che contiene un numero intero di anni e un numero intero di lunazioni. Enopide propose un grande anno composto di 59 anni solari. Articolo: S.Maracchia, la fama immeritata di Enopide di Chio.

ERATOSTENE di CIRENE (273-192 a.C) Studiò i numeri primi ed inventò il famoso Crivello di E. Fu il primo ad aver misurato il diametro terrestre e la CIRCONFERENZA TERRESTRE, in ragione di 40.500 km circa (un valore sorprendentemente vicino al vero di 39.941 km). Misurò la distanza del sole dalla luna e l’inclinazione dell’asse terrestre. Da ricordare che la sfericità della Terra era già tra le convinzioni dei matematici greci, come pure la grande distanza che la separa dagli altri corpi celesti. La misura di Eratostene. Si occupò anche della duplicazione del cubo. Vedasi anche POISEIDONIO (135-51 a.C.).

ERODOTO (485-426 a.C.)

ERONE di ALESSANDRIA (?10-70 d.C.), chiamato anche Erone il Vecchio, è stato un matematico, ingegnere e inventore greco antico, che realizzò l’eolipila o «sfera di Eolo»(dispositivo ritenuto l’antenato del motore a getto e della macchina a vapore) che era una sfera (probabilmente metallica), mantenuta in rotazione per effetto del vapore ottenuto al suo interno che fuoriesce con forza da due tubi sottili a forma di “L”. Un tale strumento fu descritto nel I secolo a.C. da Vitruvio nel suo trattato De architecturai. Erone produsse molti altri congegni meccanici. La sua collocazione cronologica 10-70, in realtà non è sicura e secondo alcuni storici oscilla fra il I secolo e il III secolo. Le opere di Erone pervenute sono state tramandate da manoscritti arabi.

POSIDONIO di Apamea, detto di Rodi (135-51a.C.). Fu uno stoico, considerato il più grande filosofo della sua epoca, tanto che, per l’ampiezza degli studi, fu soprannominato “Atleta”. Usò lo stesso metodo di Eratostene (273-192 a.C), per la misura della circonferenza terrestre, ma partì dalla distanza fra Rodi e Alessandria, usando la differenza di altezza della stella Canopo sul meridiano dei due luoghi, calcolò una circonferenza terrestre di 240.000 stadi (38.000 km circa), valore vicino a quello trovato da Eratostene, ma a quanto pare frutto di due errori che si compensavano.esplicativi forniti dalla mitologia, anche se ancora lontano dal metodo sperimentale.

foto CLAUDIO TOLOMEO (100-170). è stato un astronomo, astrologo e geografo greco antico. Fu autore di importanti opere scientifiche, la principale delle quali è il trattato astronomico noto come Almagesto. Nell’opera raccolse la conoscenza astronomica del mondo greco basandosi sul lavoro da Ipparco di Nicea (200-120 a.C.). Tolomeo formulò un modello geocentrico, in cui solo il Sole e la Luna, considerati pianeti, avevano il proprio epiciclo, ossia la circonferenza sulla quale si muovevano, centrata direttamente sulla Terra. Questo modello del sistema solare, che da lui prenderà il nome di «sistema tolemaico», rimase di riferimento per tutto il mondo occidentale (ma anche arabo) fino a che non fu sostituito dal modello di sistema solare eliocentrico dell’astronomo polacco Niccolò Copernico (1473-1543), già noto, comunque, nell’antica Grecia al tempo di Aristarco di Samo (310-230 a.C.).L’Almagesto contiene anche un catalogo di stelle, aggiornamento del catalogo di Ipparco di Samo (200-120 a.C.).